清水区蒲原・40代女性ダイエット専門トレーナーの小林です。

「食事に気を付けているのに全然痩せない…」「若いころは少し動けば体重が落ちたのに」

そんな悩みを抱える40代女性はとても多いです。

年齢とともに体の仕組みが変化しており、20代・30代と同じ方法では痩せにくくなっているのが現実です。

本記事では、なぜ40代になると体重がおちにくくなるのかを解説し、ムリなく痩せるための「5つの習慣」をご紹介します。

なぜ40代から体重が落ちにくくなるのか?

①基礎代謝の低下

年齢を重ねると、自然と筋肉量が減っていきます。筋肉は体のエンジンのようなもので、筋肉が多ければ多いほどエネルギーを消費しやすくなります。

しかし40代になると、意識的に運動をしない限り筋肉は減少し、1日あたりの消費カロリーも減少していきます。

そのため、たとえ食べる量を変えてなくても、太りやすくなってしまうわけです。

②女性ホルモンの変化

40代半ばから更年期が始まる女性も多く、女性ホルモンの一種であるエストロゲンの分泌量が徐々に減っていきます。

この変化が自律神経の乱れや脂肪の蓄積を引き起こしやすくし、代謝の低下やむくみ・冷えなど、さまざまな不調の原因になります。

ホルモンの影響を受けやすいこの時期は、無理な食事制限よりも、リズムの整った生活が求められます。

③生活スタイルの変化

仕事・家庭・子育て・親の介護など、40代はとにかく忙しい時期です。

自分のための時間がなかなか取れず、運動不足や睡眠不足、ストレスの蓄積によって、体重が増加しやすくなってしまいます。

また「忙しさで朝食を抜く」「夜中にドカ食い」などの乱れた食生活も、太りやすさを助長する原因になります。

特に睡眠不足は満腹感を伝えるホルモン「レプチン」が減り、空腹を感じさせる「グレリン」が増えやすくなります。

その結果、睡眠不足から甘い物や脂っこいものをドカ食いしやすくなり、さらに太りやすくなってしまいます。

確実に減らす!40代女性のための5つの習慣

①「食べない」より「選んで食べる」

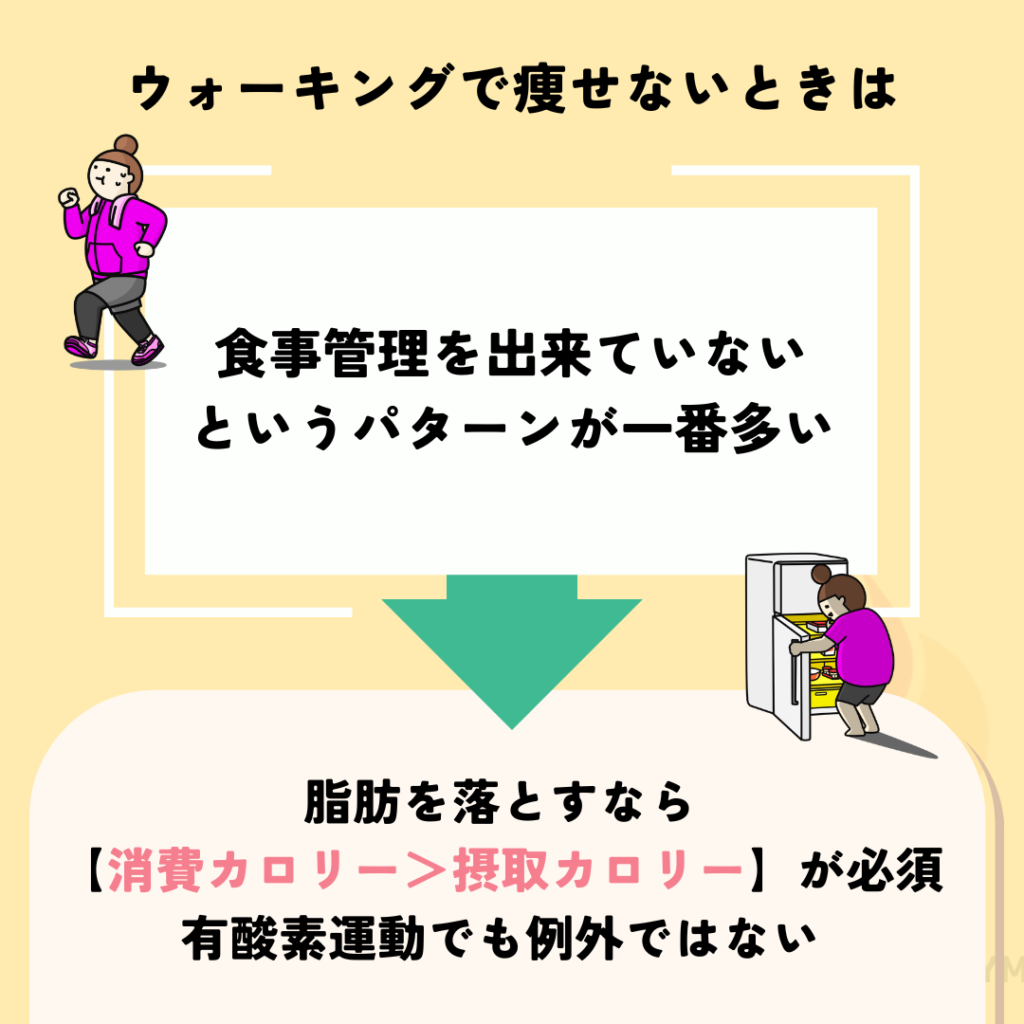

40代のダイエットで大切なのは「量を減らす」ことではなく「質を選ぶ」ことです。

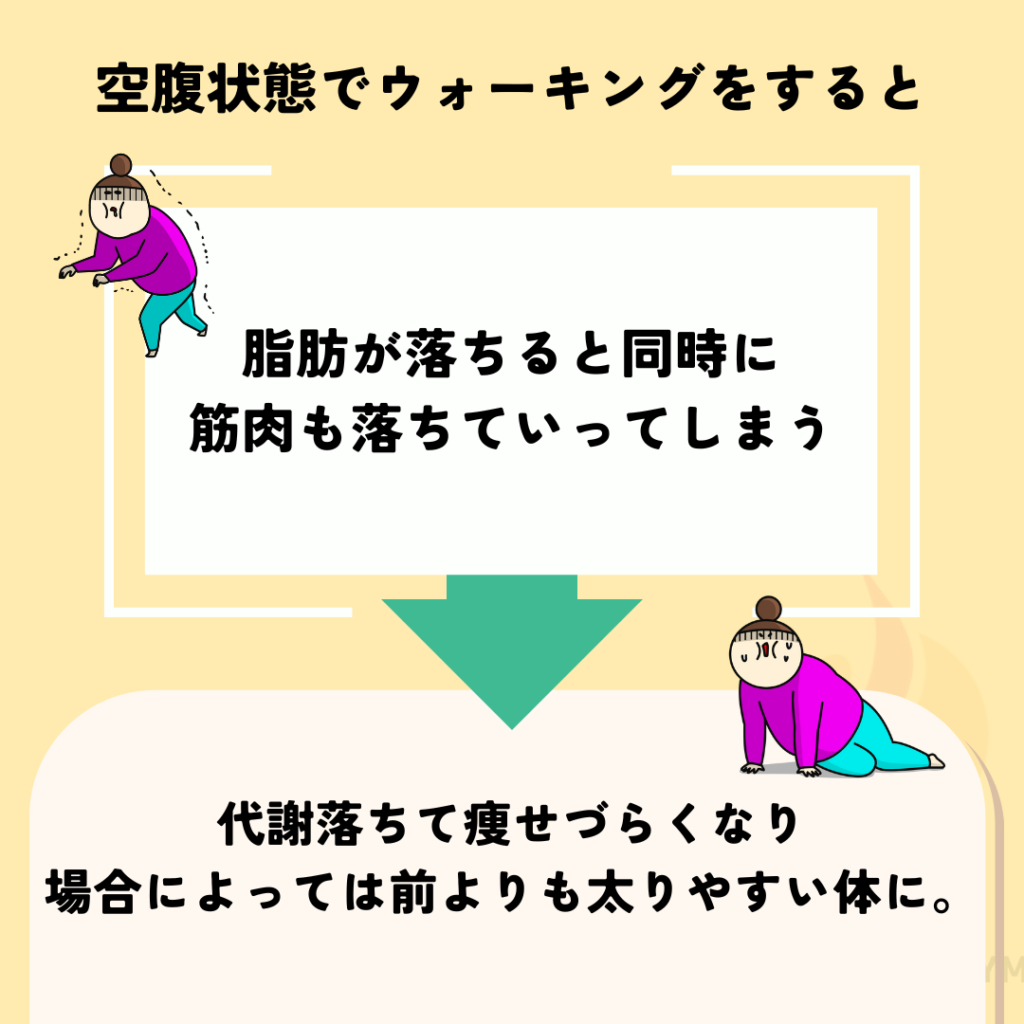

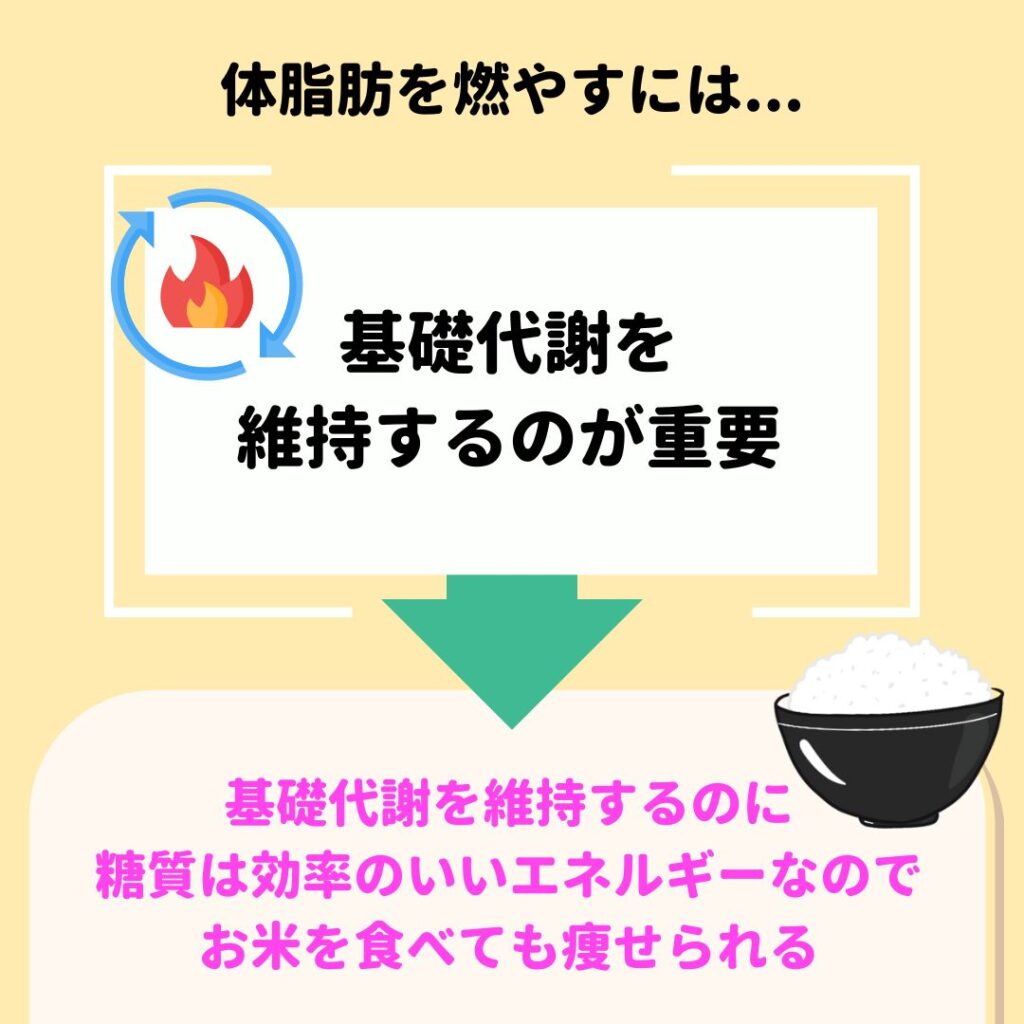

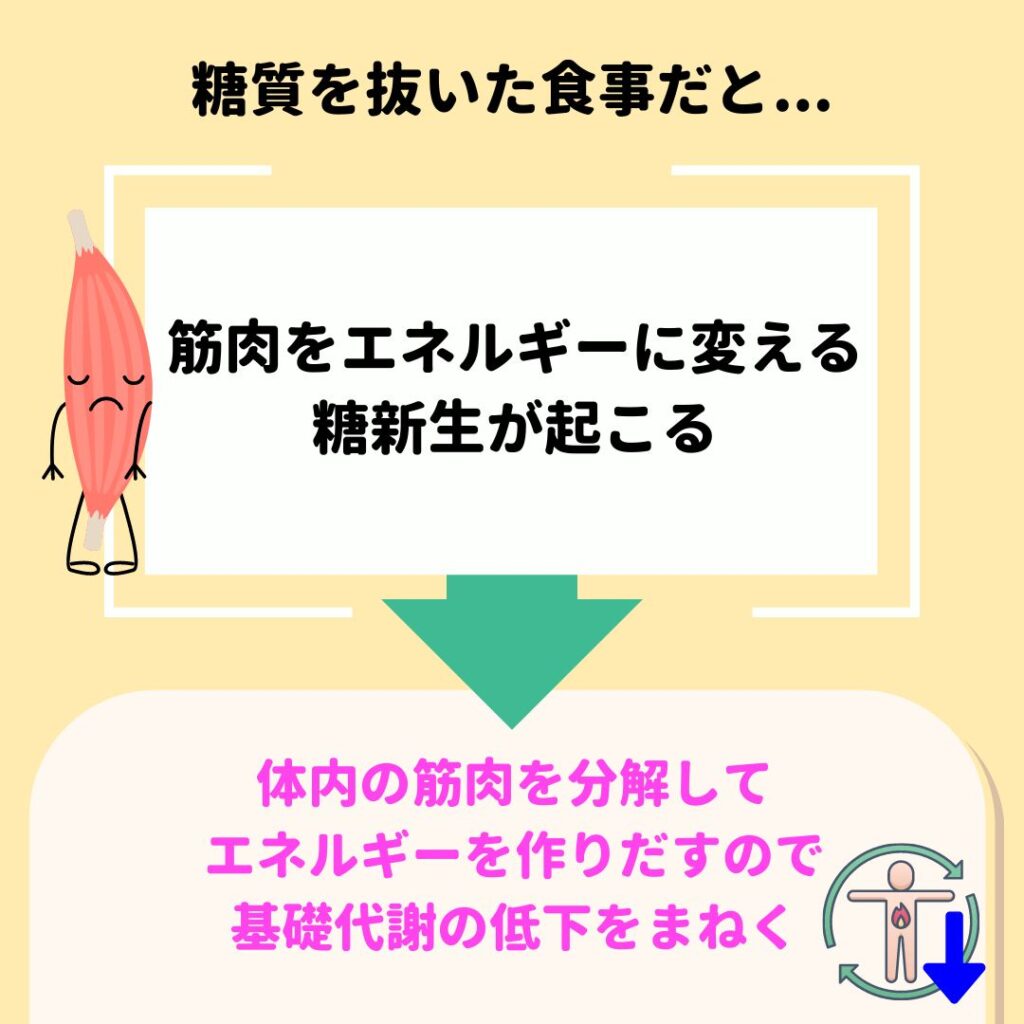

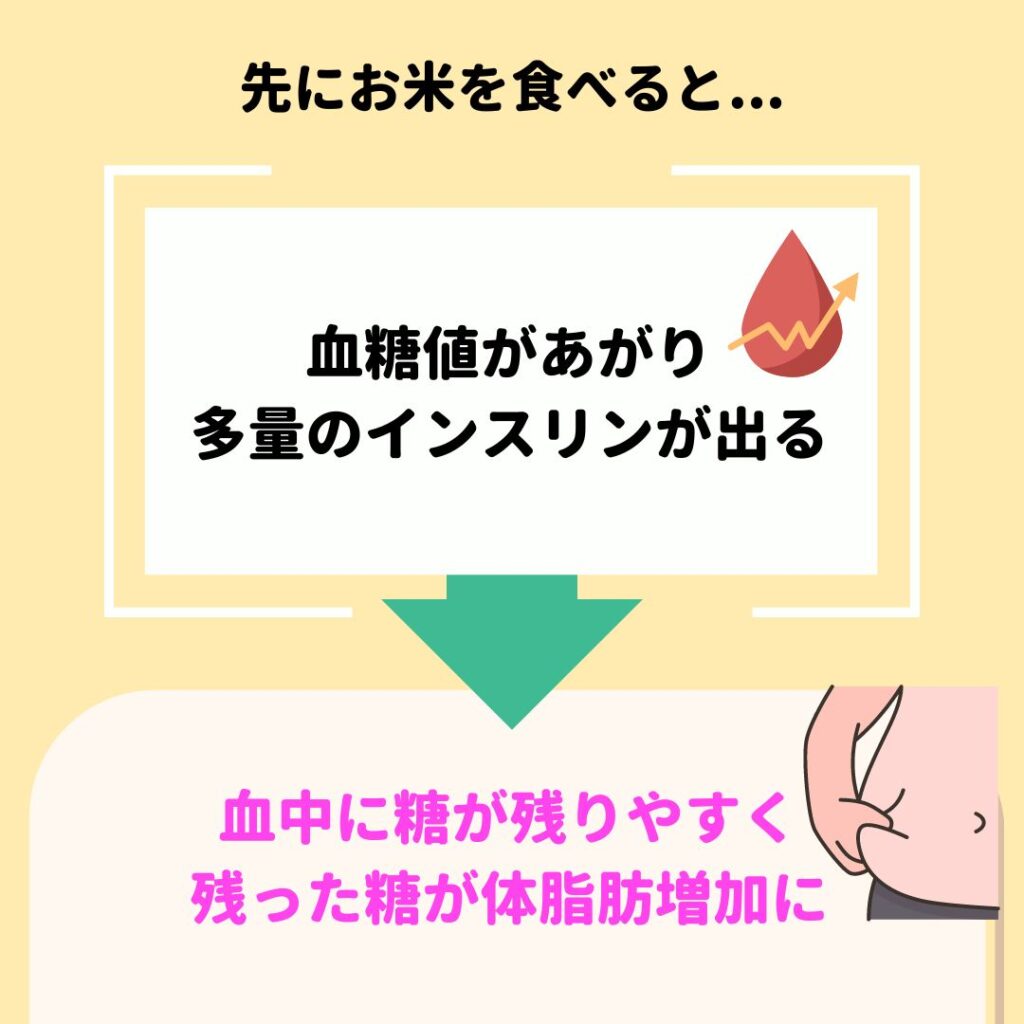

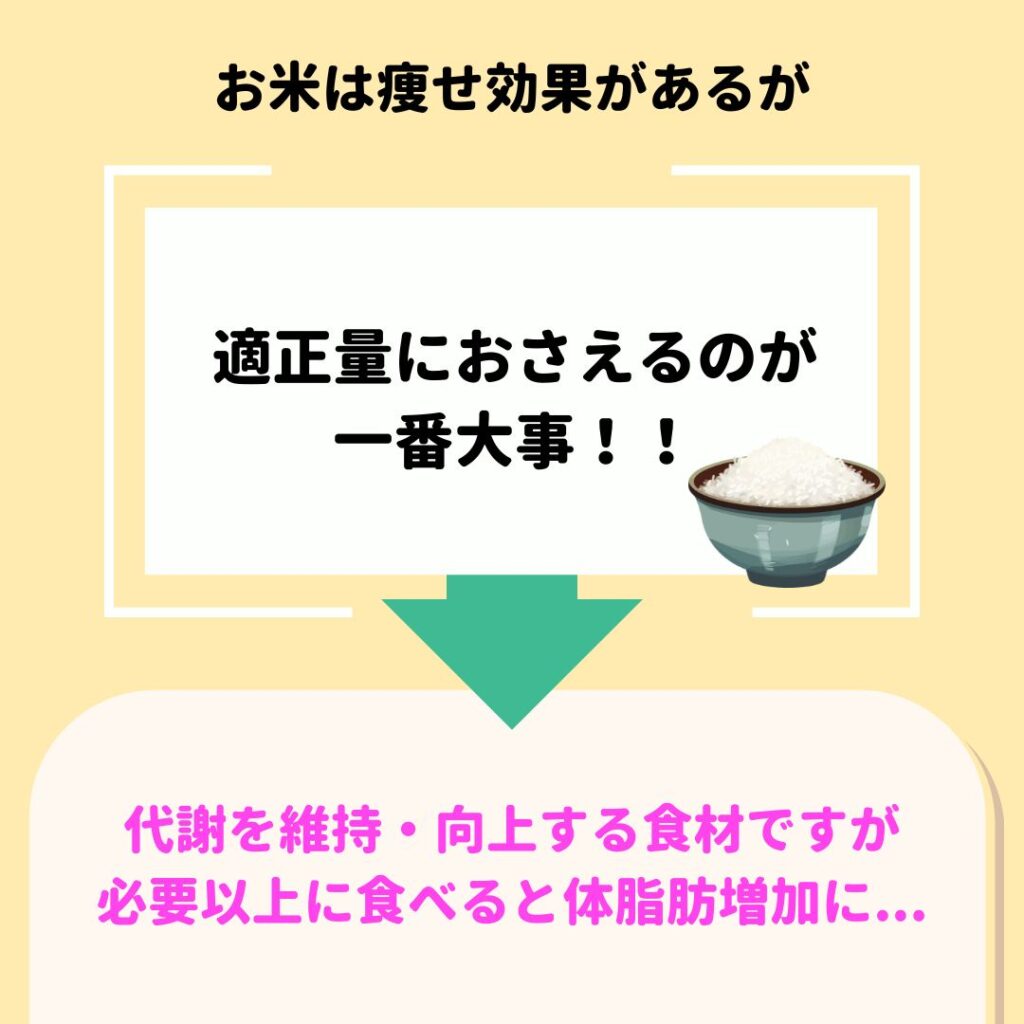

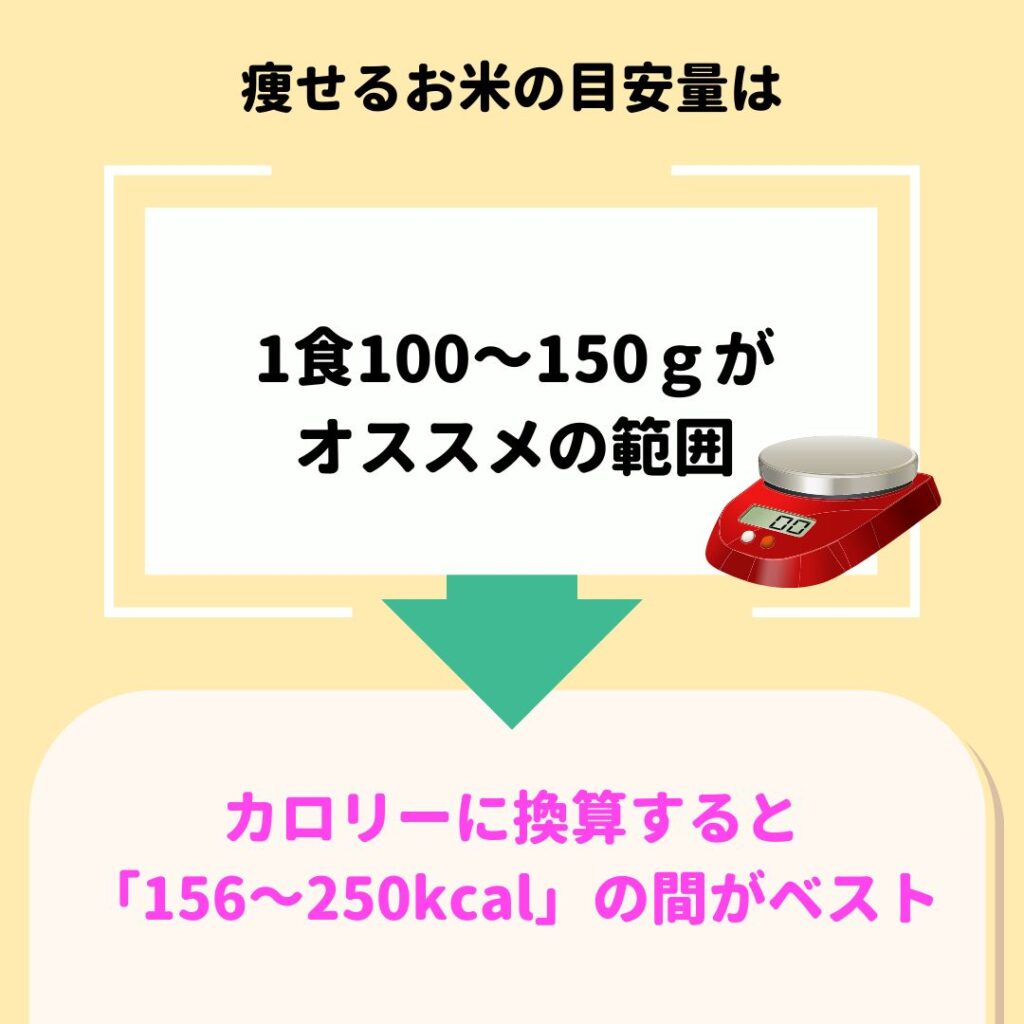

糖質を抜く「糖質制限ダイエット」もありますが、糖質を極端に抜くと筋肉も落ちやすくなり、逆に痩せにくい体をつくってしまいます。

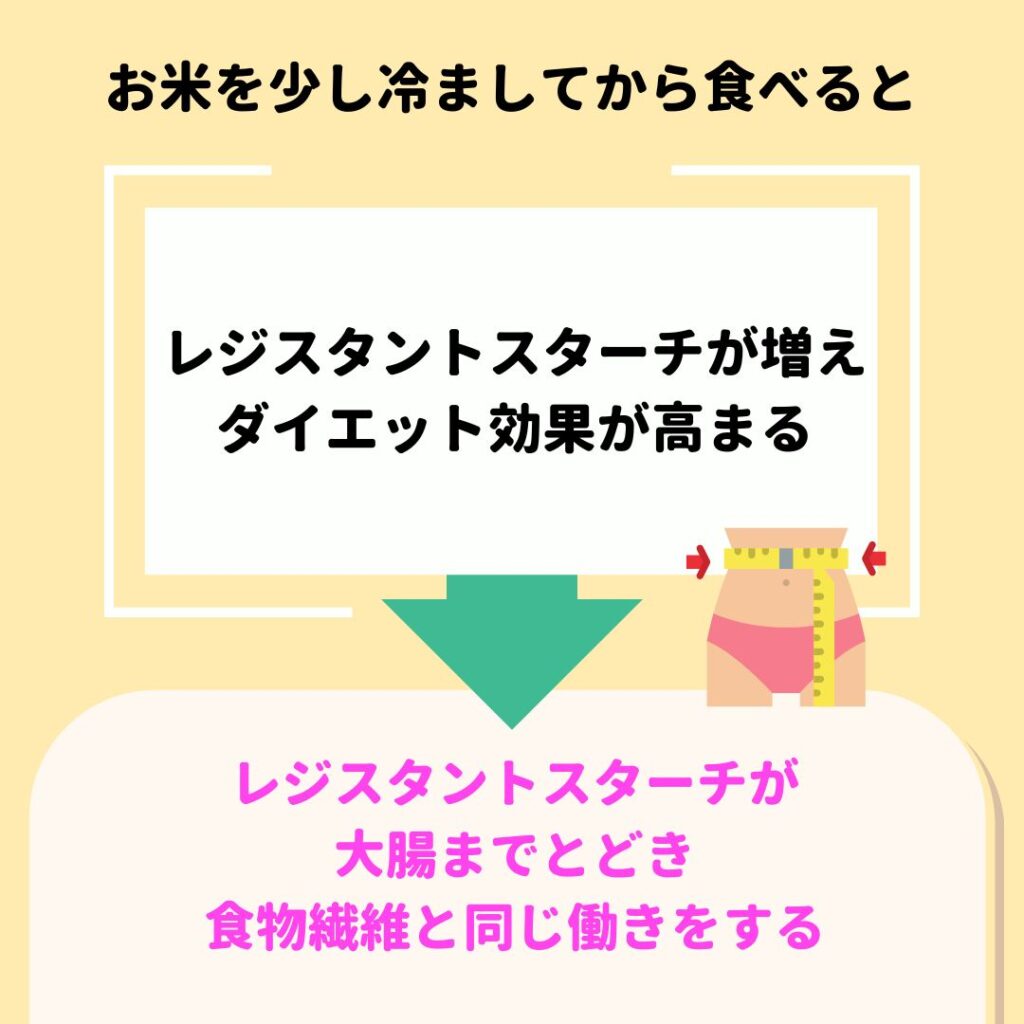

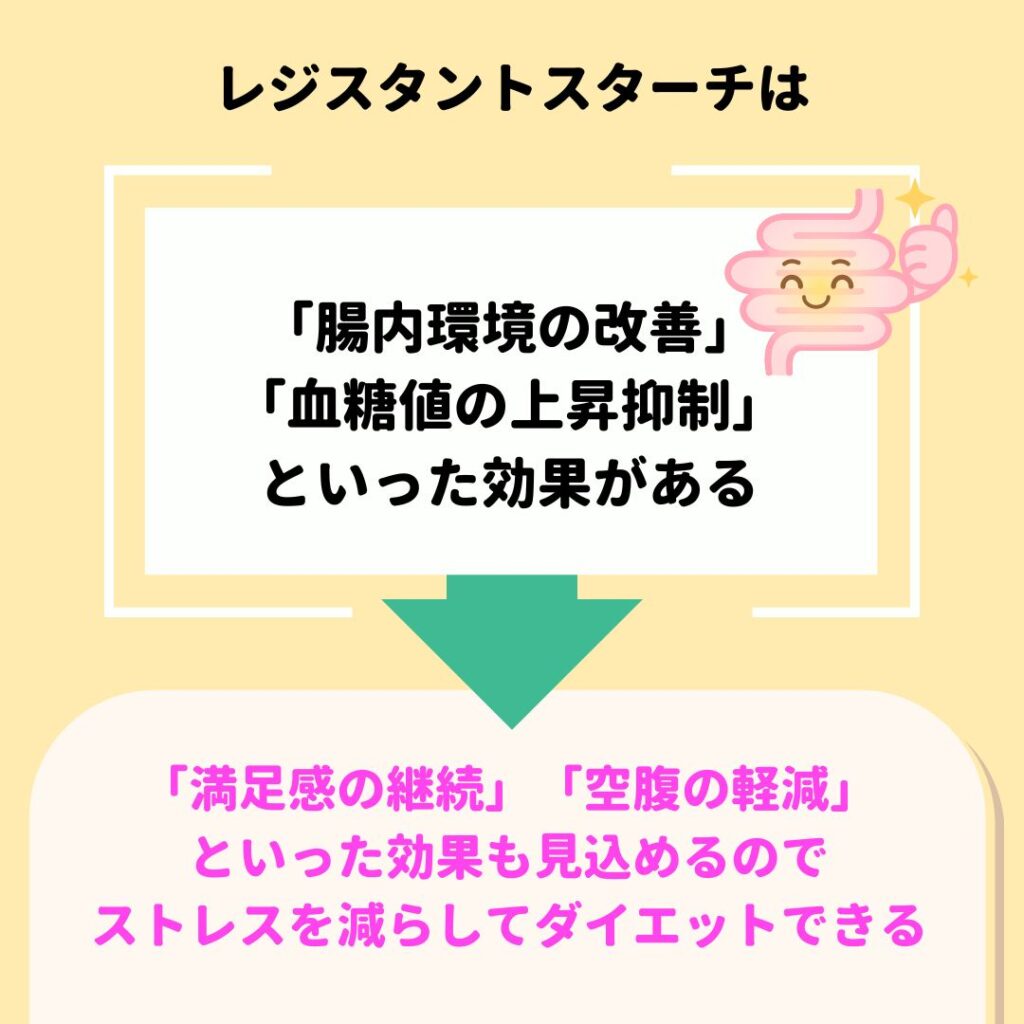

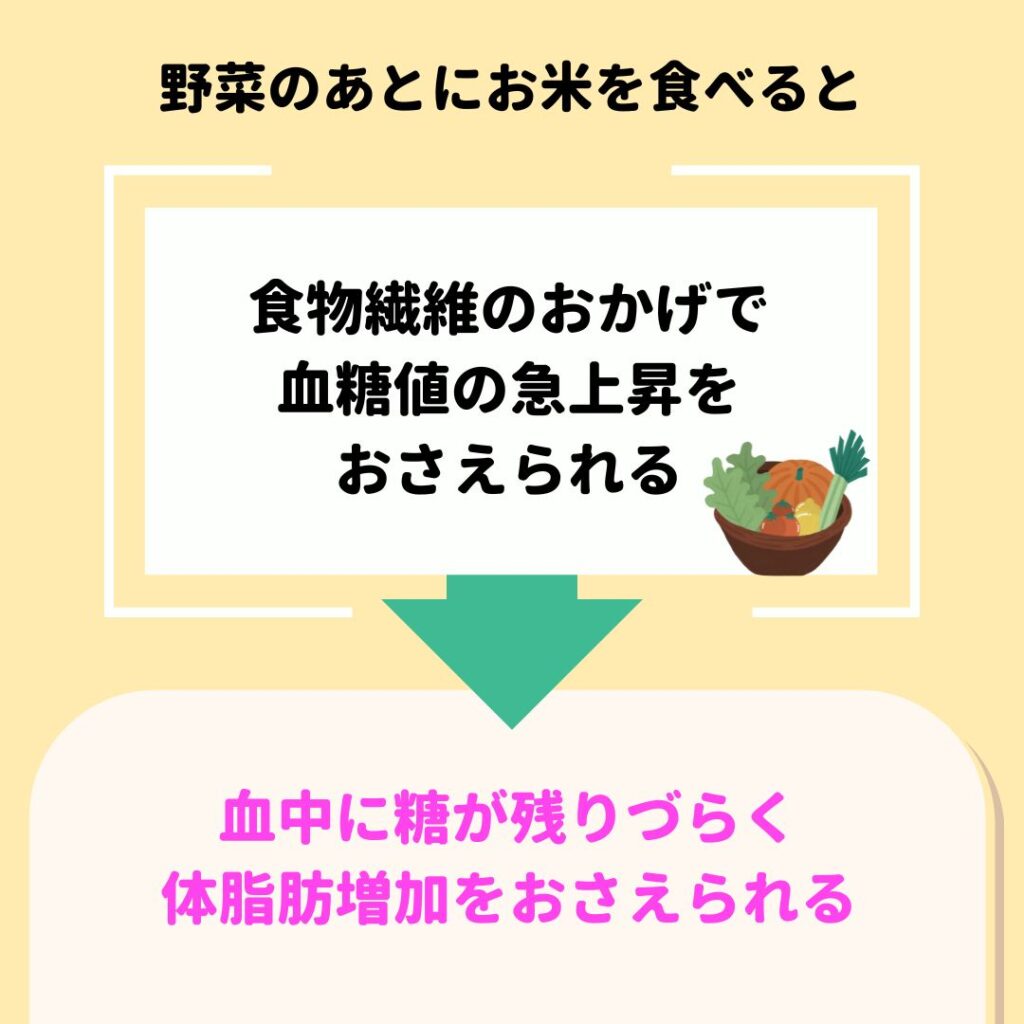

おすすめは、白米を玄米や雑穀米に置き換えるなど、血糖値が急上昇しにくい食材を選ぶことです。

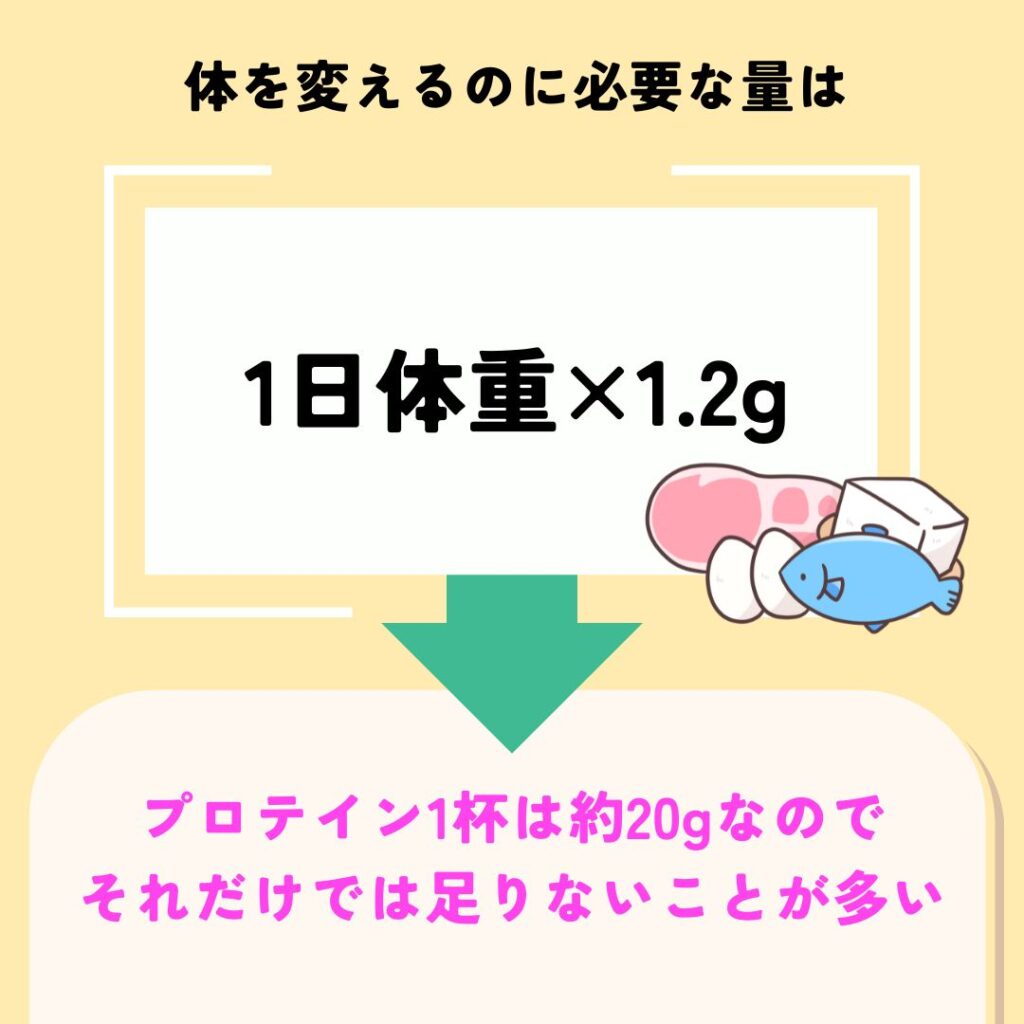

さらにタンパク質や食物繊維を意識して増やすと、満足感もあり代謝の維持にもつながります。

タンパク質を選ぶ際は、鶏むね肉や豚ヒレ肉。タラ・まぐろ・カツオなど、低脂質のものをチョイスしてみましょう。

② 朝一番の「白湯習慣」で内臓を目覚めさせる

朝起きてすぐにコップ1杯の白湯を飲む習慣は、腸の動きが活性化し、代謝が上がりやすい体を作ってくれます。

特に冷え性の人には効果的で、冷たい飲み物では得られない穏やかな温かさが、体の中からリセットをかけてくれます。

また朝に白湯を飲むと、消化管の筋肉が収縮・弛緩する「蠕動運動」が活発になります。

蠕動運動が活発になると「便秘解消」「消化促進」といった効果が得られるので、普段から胃腸の調子が優れない方にもオススメです。

③ 毎日5分の“ながら筋トレ”

ダイエットする上で重要視されるのが運動ですが、ジムに行かなくてもOKです。

大切なのは「毎日ちょっとだけでも体を動かす」ことになります。

例えば

・歯磨き中にかかと上げ

・テレビを見ながらスクワット

・洗い物中に腹筋を意識して立つ

といった“ながら運動”なら、忙しい40代女性でも無理なく続けられます。

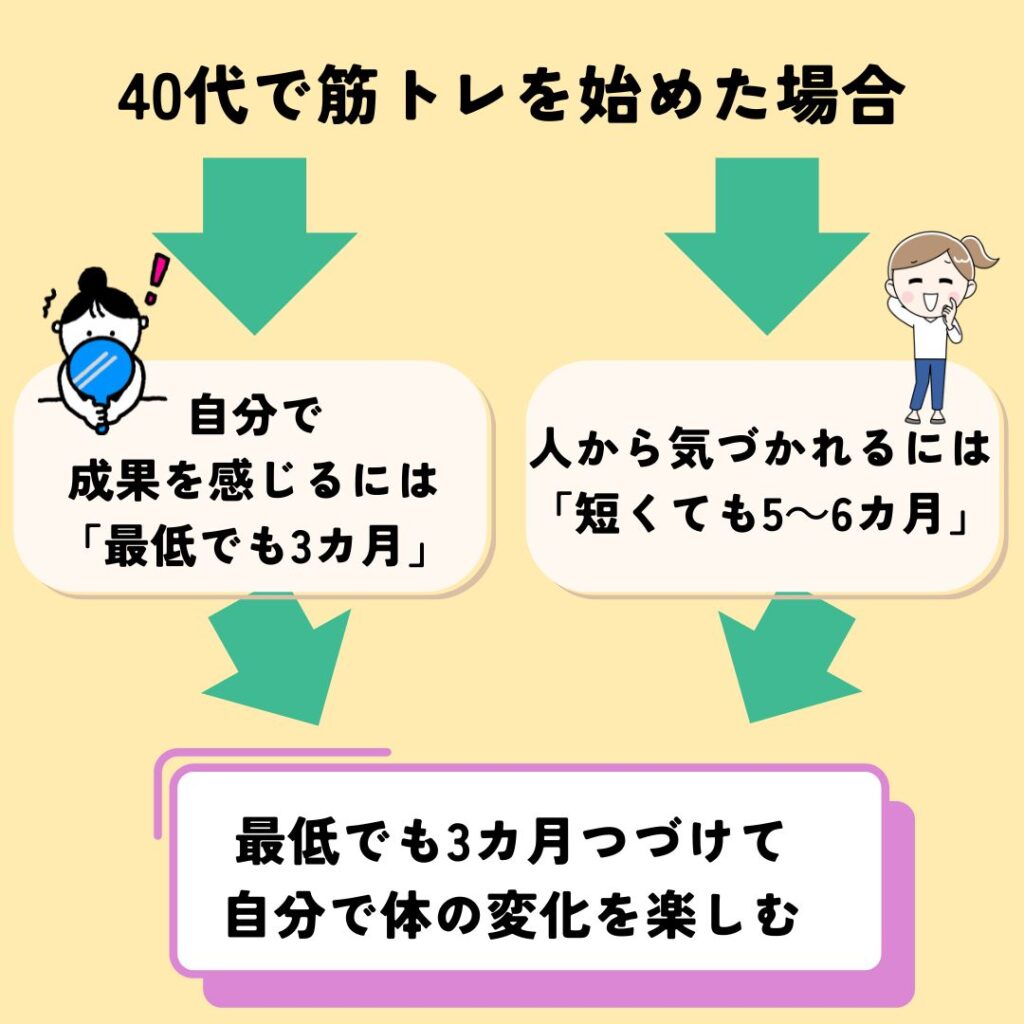

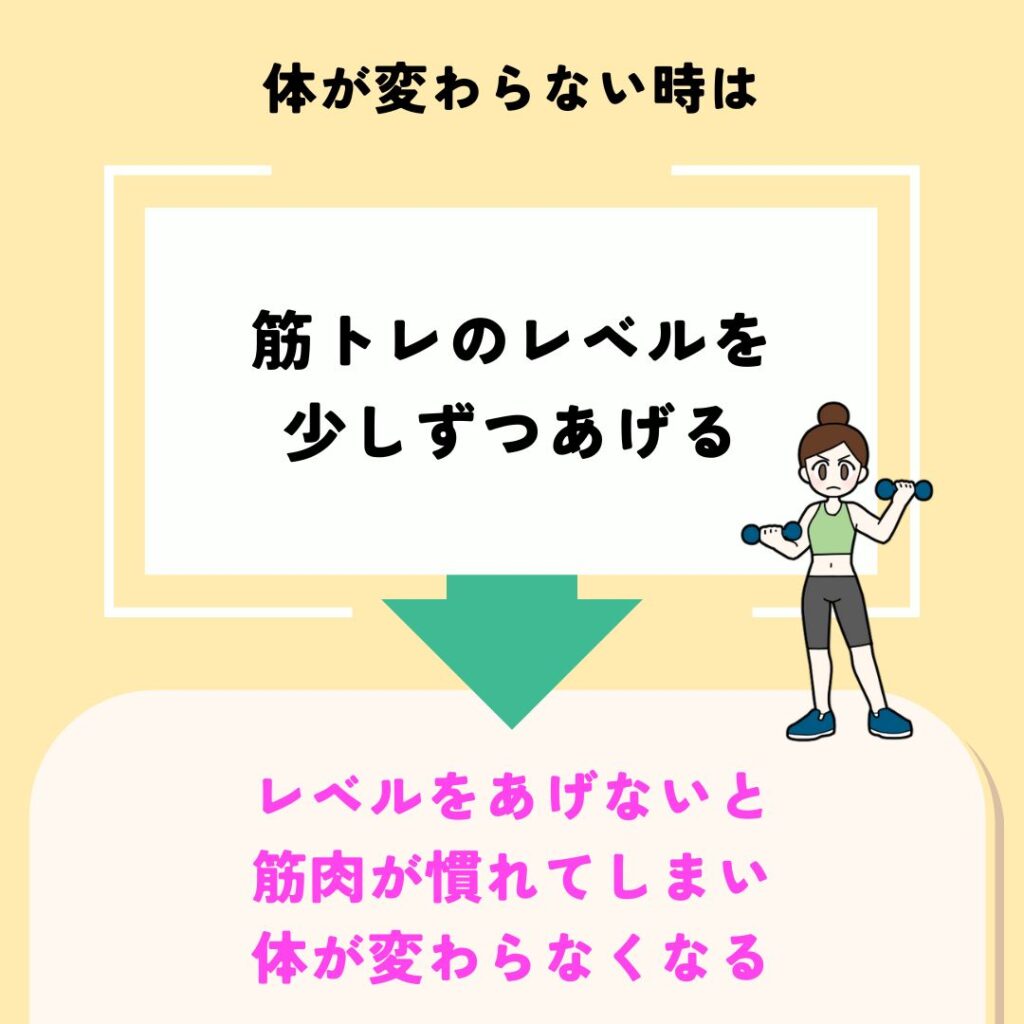

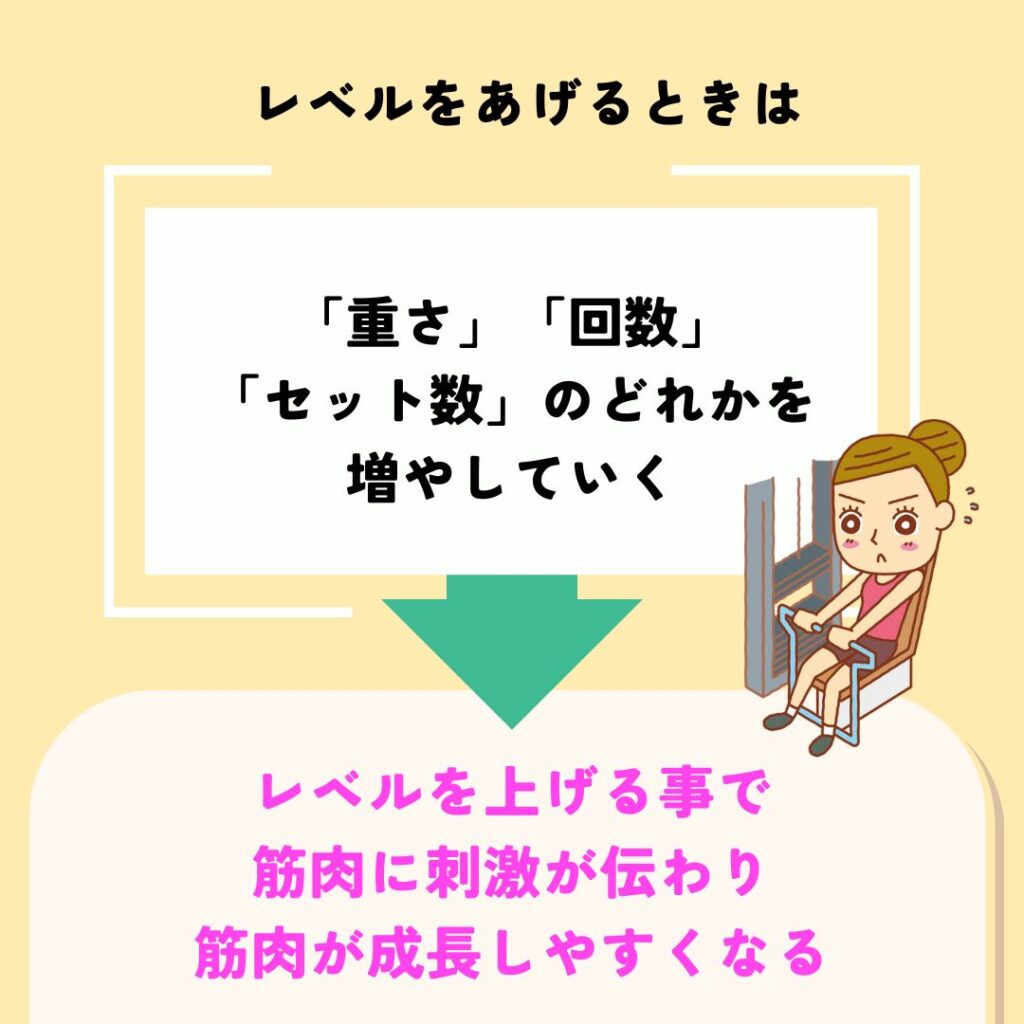

筋トレは筋肉量を維持し代謝を保ち、太りにくい体をつくる鍵となります。

きつい筋トレよりも「軽くできる筋トレ」の方が継続もしやすく効果も得やすいので、ご自身のレベルにあったものをチョイスしてみてください。

④ 睡眠時間をしっかり確保する

睡眠中には、脂肪を燃焼させる成長ホルモンが分泌されます。

しかし寝る時間が不規則だったり、眠りが浅かったりすると、このホルモンの分泌が妨げられ脂肪がたまりやすくなります。

また、睡眠不足は「食欲ホルモン」のバランスを崩す原因になります。

具体的には

●満腹を伝える「レプチン」が減り

●空腹を感じさせる「グレリン」が増える

という反応が起きるため、脳が「もっと食べたい」と勘違いしやすくなるのです。

スマホやテレビを夜遅くまで見続けると、脳が興奮して寝つきが悪くなります。

そのため、就寝の1時間前はリラックスタイムにするのがおすすめです。

⑤ 週1回でも“リセット日”を作る

毎日が忙しい40代の方になると、完璧な食事管理をするのは難しいはずです。

そんなときは「週に1回のリセット日」を設けるのも効果的です。

・夕食を具だくさんスープのみにする

・フルーツと野菜中心の“軽い日”をつくる

・間食を控えて腸を休ませる

こうしたゆるいプチ断食や胃腸の休息日を設けることで、体がリセットされ体重の増加を防ぐことができます。

またリセット日に空腹感が強ければ、ムリをせず温かいスープなどを選ぶと満足感も得られます。

整える日として習慣化することで、気持ちのメリハリにもなり、暴飲暴食も防げるようになります。

40代からでも痩せられる!大事なのは「続けられる仕組み」

ダイエットは「短期集中」ではなく「習慣化」がカギです。

自分のライフスタイルに合わせて、無理なく取り入れられる方法から始めましょう。

完璧を求める必要はありません。

1つでも、2つでも、できることから始めて、少しずつ「痩せやすい体」を作っていく。それが、40代以降のダイエット成功の秘訣です。